前回「ミヒャエル・エンデ『モモ』とクアオルト」のコラムにて、クアオルトに縁の深い作家ミヒャエル・エンデの小説『モモ』のテーマである、近現代の労働観、人生の意義と時間・労働との関係性について見ていきました。その延長として、今回のコラムでは古代から現代にかけてのそういった人間の生活と労働に関する探求について見ていきたいと思います。

古代ギリシアの労働観

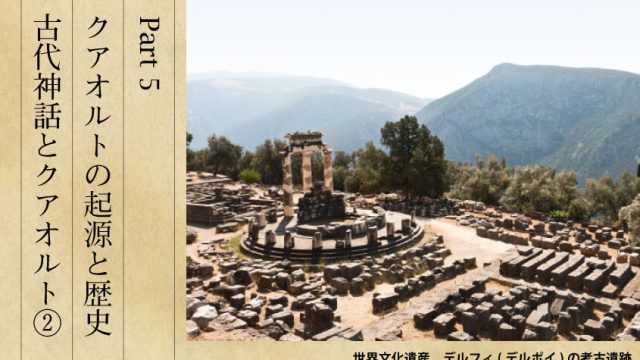

紀元前700年頃の古代ギリシアの詩人ヘシオドスの『仕事と日(Ἔργα καὶ Ἡμέραι, works and days)』は、人間の労働観について書かれた最も古い文学のひとつです。『仕事と日』では、ギリシア神話とともに人間が労働する理由や星の暦をもとにした農耕の時節や手法に関すること等が語られます。

『仕事と日』においてヘシオドスは、最初にギリシア神話の闘争の神エリス(Ἔρις, Eris)には2つの神格が存在することを語ります。一方は、無益な戦いを司る闘争であり、もう一方は、成長を伴う戦いを司る闘争です。ヘシオドスは、喧嘩や論争のような無益な闘争に心奪われるのをやめて、他者の技術や生き方を見てそのような力を自分も手に入れたいと思うような成長を伴う闘争を大事にすべきと説きます。[1]

そして同時に、どのような時代であれ、正義の女神ディケー(Δίκη, dice)は暴力、怒り、傲慢(ὕβρις,hybris)よりも強いということを説きます。正しく曲がったところのない判断を下し、気分良く労働する人々のもとには、飢餓や災害、戦争はおきず、代わりに繁栄と豊穣がもたらされるが、しかし暴力と悪事、酷く厳しい労働環境のもとには、ゼウスが罰として飢餓、疫病、衰退をもたらすと言います。[2]

その数百年後の紀元前4世紀頃のプラトンやアリストテレスの時代にまで行くと、また違った労働観が生まれてきているのが見て取れます。ヘシオドスにおいては、人間の運命や自然のサイクル、豊穣と天災、および生命倫理を司っているギリシアの神々のもとでの農耕が労働のテーマでしたが、プラトンやアリストテレスの時代の労働観には、「都市(ポリス)の労働観」が現れてきています。

プラトンやアリストテレスが生涯の多くを過ごした、当時の古代アテネのような大都市においては、現代の労働や経済システムとも似たところが出てきます。例えば、産業において特定の部品をつくる「職人」の分業化がなされます。すなわち、ある特定の家具を作る上で、一人の職人がその全ての工程を一人で行うのではなく、その家具の部品を作る専門の職人たちが複数存在し、さらにはそれらの部品を組み立てる専門の職人が存在し、ひとつの家具ができる、といった具合です。大都市のように多くの人間が集まる場所においてはじめて、そのようなネットワークの成立によって分業化が成立します。

同時にそれは、当時で言うところの奴隷と主人の関係によっても成立します。前回のコラムでも少しお話ししましたが、日本語で奴隷と言うと、もっぱら不自由な強制労働をイメージするかもしれませんが、古代の場合は、もちろんそういった労働環境もあったかもしれませんが、必ずしもそればかりではありません。むしろ奴隷と主人の関係性は、現代の雇用者と社員の関係に似ており、奴隷は主人から独立することも可能でした。古代世界において奴隷の労働環境が劣悪であったかどうかは「奴隷の主人による」と言うことができます。

ただ、奴隷たちの労働のおかげで確実に主人の生活が成り立っているため、劣悪な労働のために奴隷たちが逃げ出したり働けなくなってしまっていては、主人のほうもまた生活ができなくなってしまいます。そのため、いわばそのような状況にならない労働環境の設立こそが経営者たる主人の手腕であるとも言えました。

また加えて、国が戦争で負けたことで自らの居場所を失ったような奴隷などには、珍しい知識や技術を持った者もいたことから、そのような人材は重宝されました。

そのような古代の「奴隷」という言葉の指す意味範囲の前提の上での、この社会システムと労働観の存在は、西洋哲学のはじまりとの間でも、切っても切れない関係にあります。

例えばアリストテレスにおいては特に『ニコマコス倫理学』『政治学』といった著作のなかで人生観・労働観が語られていますが、そのなかには、「観想(テオリア)的生活」という概念があります。観想、テオリア(θεωρία, theōria)とは、ギリシア語で「見ること」という意味があります。見ることとは言っても、それこそ漢字の「観」という言葉にふさわしく、ものごとを見通すこと、見極めることなどを意味します。[3]

アリストテレスは特に生活を「観想(テオリア)」「実践(プラクシス)」「制作(ポイエーシス)」といった概念にそれぞれ分けました。このうち前述の「観想(テオリア)」は当時の世界観で言う普遍的な世界現象や魂の営みへの知的・哲学的探求であり、「実践(プラクシス)」「制作(ポイエーシス)」のふたつはいわば労働や仕事・作業など、この世界で生きて行くための現世的で実践的な事柄をさしました。 [4]

「実践(プラクシス)」により「経験知、適切な判断力(プロネーシス)」が知識として得られ「制作(ポイエーシス)」により「技術(テクネー)」が得られ、「観想(テオリア)」によって「叡智、思考、知識(ソフィア、ヌース、エピステーメー)」が得られるとされました。

これらのなかでもアリストテレスは「観想(テオリア)」を最重要視し、「実践(プラクシス)」「制作(ポイエーシス)」よりも上のものとして位置付けました。仕事そのものを人生や生命の目的とするよりも、生命維持のための仕事をしつつ、その残りの時間に自分の生きる意味や世界という存在について考えることを、人生の大きな目的としました。ある意味ではテオリア的生活とは大都市において、特に雇用者側の人間など、生活に余裕ができた者たちに「余暇」ができ、その時間を学び・知の探究に使うことができるようになったということから生まれたものでもあるのかもしれません。

中世ヨーロッパ修道院の労働観から近現代へ

ここから更に時が進んで、中世ヨーロッパにおいて特徴的な労働観としては、紀元後516年頃の『聖ベネディクトの戒律(Regula Sancti Benedicti)』があります。『聖ベネディクトの戒律』は、当時のローマ帝国ヌルシア(現在のイタリア、ウンブリア州ノルチャ)出身のベネディクトゥスによって書かれた修道院の会則であり、西ヨーロッパの修道院に最も大きな影響を与えた会則となりました。

ドイツには、多くの中世から続く修道院が存在しており、特に街の歴史や観光のシンボルとして存在しているところも多いです。ドイツ・クアオルトもまた、修道院の伝統にも起源的な関連を持ちます。というのも、例えば前述のベネディクトの戒律には、修道院に病人を世話し助ける義務が存在しています。[5]

そのような修道院の伝統から、ドイツでは修道院薬局(Klosterapotheke)が各地の修道院に存在しており、キリスト教以前の薬草学の伝統とも合流した、ドイツの伝統的な薬草学の薬局が、中世の頃より現在に至るまで各地で続いています。現代のドイツの薬局には、そのような中世から続くキリスト教共同体を起源とするところも多くあります。

修道院には自給自足のための農耕と畑があり、そこで前述の修道院薬局の薬草も育てられました。その意味では、修道院の労働観は一番最初に紹介しましたヘシオドスの労働観にも共通点を持ちます。また同時に、ベネディクト会の標語である「祈り、働け(ora et labora)」にあるように、日々の生命維持のための活動である労働とともにキリスト教の信仰・神学の研究などが求められていた点は、アリストテレスの「テオリア的生活」にも共通点があります。

こういった時代のさらに後には、産業革命やマルクス主義など、労働に関する探求がより活発になっていく近代がやってきます。前回、「ミヒャエル・エンデ『モモ』とクアオルト」のコラムにて、比較宗教学者でもあったマックス・ヴェーバーがプロテスタンティズム、およびそれ以前の修道院などのあり方に、現代資本主義の起源を見たことについてお話ししました。

ヴェーバーの考え方を参考とするならば、現代の労働はプロテスタンティズムや修道院から、禁欲的な労働と戒律の部分を残し、ある意味では労働の目的でもある宗教的な文脈を公的には取り除いたようなものです。ヴェーバーが言うように、労働における「天職」という概念も無神論的ながら神話のように存在してはいますが、いわばこのベネディクト会の「祈り、働け」の部分から「祈り」を取り除いたもの、アリストテレス的な労働観においては「テオリア的生活」の「テオリア」を取り除いたようなものであるとも言えます。

そして「プラクシス(実践)」と「ポイエーシス(制作)」だけが残り、生命維持のための労働の余暇の重要性ではなく、労働する事自体、およびその結果としての利潤が人生の真理となるわけです。ある意味ではアリストテレスが理想とした生活の真逆ではあります。

ハンナ・アーレント『人間の条件』

同じく現代の労働観として、ハンナ・アーレントの『人間の条件(英:The Human Condition, 独:Vita activa oder vom tätigen Leben)』を見ていきたいと思います。アーレントの『人間の条件』は、時代的な文脈としては、ドイツが全体主義の時代を経て、そのような時代が起きた理由を当時の労働観に求め、またそのような全体主義の時代へと再び導かれないための労働観について考えた著作です。

アーレントは著作のなかで、5つの区分を設定します。「観照的生活(vita contemplativa)」と「活動的生活(vita activa)」および「労働(英:labor, 独:Arbeit)」「仕事(英:work, 独:Herstellen)」「活動(英:activity, 独:Tätigkeit)」です。アリストテレスの区分にも似ており、また共通語彙もいくらかあるように、基本的にそれらの伝統的な哲学を当然ながら念頭に置いています。

5つの区分ではありますが、まずは「観照的生活(vita contemplativa)」と「活動的生活(vita activa)」のふたつが対立事項として存在しています。この「観照的生活」の「観照」の部分には、contemplativaというラテン語が当てられていますが、この単語は伝統的に前述のアリストテレスの「テオリア」というギリシア語をラテン語に訳した時の単語でもあります。[6]

ここではアーレントはこの「観照」という言葉に対し、プラトンやアリストテレスから続く歴史の中で哲学的理想とされた概念としてもみなしつつ、しかし同時にある種のそれが持つ「理想の暴走」的なところも指摘します。優生学や人種の貴賎などは、このような観念的理想から生まれ、全体主義へと発展したと言えるからです。

その上で、部分的により現実的な生活態度を意味する「活動的生活」を上位に置き、その「活動的生活」には更に「労働」「仕事」「活動」の区分が生まれます。

まずは「労働」は生命維持にどうしても必要な行為を意味し、目的や成果に関わらず為さねばならない日々の営みのことです。「仕事」は行為としてはそれより上位に位置し、日常の中で何らかの目的を持ち、それを達成する営みを意味します。

アーレントはこれらのうち「仕事」を「労働」よりも高い評価をしましたが、全体主義の発生という彼女のテーマにおいては「労働」も「仕事」もいずれも全体主義の発生に関わりがあるものとなります。

「労働」が人生の目的となっているのが現代社会であり、その概念は前述のヴェーバーの指摘にも似ています。「労働」が過剰になると、世界の多様性を知る機会を失い、他者の存在感と情緒的なものが希薄になり、残酷さを持った全体主義につながります。

しかしまた、「仕事」を人生の目的とした場合も、先ほど述べましたアリストテレスの「テオリア」の哲学的伝統が、後にその概念の辿った歴史の中で見られるような優生学や選民思想的な側面により、過剰な場合は「理想の暴走」となって全体主義の発生につながることになります。

それらの概念のもとで、アーレントの「活動」とは現実的世界のなかでの他者との交流を行うことを指します。他者との交流で生まれるものとして、平たく言えば、世界と人の多様性を知り影響を受けるということがあります。アーレントは、このようなことが可能な「活動」の領域を最も評価しました。

また、全体主義社会のなかで、理想や歴史は、その時代の都合によってそれ以前の時代の真実は容易に書き換えられるということ、そのような歴史の修正が行われた上での「理想の暴走」も行われるということも、全体主義の発生の歴史としてアーレントは描き出しました。

これら全体の特性をふまえつつ、「仕事」によって生み出される「時代を超えて残る制作物」のなかに実存性と全体主義の発生に対抗できるものをアーレントは見ました。すなわちアーレントの言う「労働」は基本的に何か後に残るものを生み出さない行為ですが、「仕事」は時代を超える芸術作品や建造物、道具などの「作品」を生み出します。

そういった「作品」は、各時代に特有の理想の暴走や歴史改変の外側に、時代を超えて存在し続けており、それとの接触となる「活動」はその時代に絶対視されるはずの価値観との比較検討が可能になります。

そのような「仕事」を通した作品への接触という「活動」のなかで多様な価値観に関わる交流的な行動は、「労働」および「仕事」の中での理想の統一化の暴走によって個々人の個性が奪われる全体主義の発生に抵抗することができる要素だとしました。

ミヒャエル・エンデの『モモ』もある意味では、このテーマにおいて全体主義的な時代への批判に通じるものはあります。いわば、時間を奪われて余裕がなくなる人々はアーレントにおける「労働」の過剰や「労働」を人生の目的とする時代性への批判であり、それに対してモモは物語内で「より古い時代」のシンボリズムと生活感、時間感覚を持っており、近代特有の概念でしかない「労働」を超えたものとして存在しています。

それはアーレントにおける「仕事」によって形成される時代を超えた価値観、すなわち「作品」そのものとも言えます。そして、人々のモモとの接触は「活動」によって全体主義的な没個性と無思考な「労働」から解放するものとして存在しています。

『モモ』において指摘された人間の「労働」的な人生に対する考え方は、前回にもお話しましたように、近代から現代にまでいまだに続いており、その指摘は現代社会にも深く通用するものです。それと同じように、アーレントの『人間の条件』における時代批判や、そのキーワードで生活や生き方を考えるということも、この現代でいまだに通用する指摘であると言うことができます。

注釈

[1] ヘシオドス『仕事と日』11-29

[2] ヘシオドス『仕事と日』212-247

[3] テオリア(theōria)という言葉は、θέᾱ「視点(theā)」とὁράω「見る(horaō)」という言葉でθεωρία「見ること」とも、θεός「神(theos)」とὁράω「見る(horaō)」でθεωρία「神を見ること」とも言われます。英語のtheory(理論)でもありますが、映画館のことを意味するシアター(theater, theatre)もこのθέᾱ「見る(thea)」からきています。

[4] プラクシス(praxis)という言葉は、まさに英語のpracticeやpracticalと同じく、実践的なものなどをさします。「行う、届く、渡る」という意味のπράσσω(prassō)からきています。

ポイエーシス(poiēsis)のほうは、文脈によって非常に意味が変わってくる言葉です。生物の自己生成システムであるオートポイエーシスなどの用語や英語で詩、詩人を意味するpoem, poetなどがこの言葉にあたりますが、ギリシア語としては「創造する」という意味があります。アリストテレスの『詩学』など芸術論の文脈では、芸術表現力のような解釈もできますが、ここではどちらかといえば職人技術で仕事で作るものというイメージが強い言葉になります。

[5] 『聖ベネディクトの戒律』Caput 36, 37

[6] contemplativaとは、con(共に)+templum(広い場所、寺院、聖域)+iva(現在分詞的な役割)という単語からできています。このtemplumは、英語のtempleと同様ですが、以前に少しコラムで書きました、ギリシアのテメノス(temenos)、すなわち「切る(temno)」からきている「区切られた領域」「聖域」「寺院」「森の聖域」と同じ語源でもあります。

(株)日本クアオルト研究所・研究員

2011年多摩美術大学卒業、2013年成城大学大学院修了、2016年成城大学大学院博士課程後期単位取得満期退学、2016-2020年首都大学東京(現:東京都立大学)非常勤講師

研究論文等:研究ノート『ルドルフ・シュタイナーの神話・寓話観から』『古代思想は何処へ行ったのか』『ゲーテと占星術、想像力とポエジー』紀要論文『ゲーテの『秘儀』とその探求、及びシュタイナーの解釈』など